- HOME

- ビジネスのお客さま

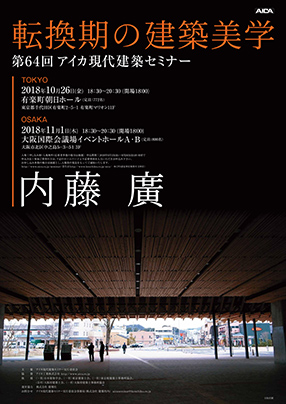

- アイカ現代建築セミナー

- 第64回

第64回 現代建築セミナー

| 講師 | |

|---|---|

| テーマ | 転換期の建築美学 |

| 開催日・会場 | 2018年10月26日(東京) 2018年11月1日(大阪) |

「転換期の建築美学」

みなさんこんばんは。

今日の講演タイトルは「転換期の建築美学」です。難しそうなタイトルですが、私が考えていることをお伝えできたらと思います。

40年も前のことになりますが、学生時代に本屋で手にした1冊の本、それが中井正一が書いた『転換期の美学的課題』です。中井正一は戦後の思想美学に大きな影響を与えた人です。戦前と戦後で時代は大きく転換をするわけですが、この本はそういう時代において、どう考えたらいいのかを書いているわけです。

今も転換期がきていると思ったので、こんなタイトルにしてみました。

何が転換期なのか・・・。私たちは日々文明の波に呑まれつつあります。今年は2018年ですが、30年前の1988年にすごく似ていると思っています。皆さん30年前を思い出してみてください。

一つは、1988年の次の年に昭和から平成に変わりました。ちょうど来年、元号が変わりますね。それから、88年頃はバブル真っ盛りで、ジュリアナというディスコで若者がガンガン踊っていた時代です。土地の値段は上がる一方で、東京都の土地の値段でアメリカ全土が買えるというようなバカな話が出ていた時代です。あの頃、オフィスは全然足りないのでいくらつくっても埋まると言われていました。マンションも東京は足りないから作れば売れるということになっていました。でも心のどこかで、「違うかもしれない」というささやきがあった。今も皆さんそうだと思います。「このままでいいのかな」「このままいくはずがないよね」と、心のどこかでは思っている。それで今日もこれだけ多くの方が聞きに来てくださっているのだと思います。

1988年の終わり頃からバブルに陰りが見えはじめて、本格的に壊れるのが90年、91年。それをきっかけにいろんなことがおきました。拓銀が破綻する。それから長銀も日本債権信用銀行もなくなりました。これからそういうことも起きるかもしれません。

もう一つ似ている話としては、当時は職人が本当にいなかった。ゼネコンの人は、職人がいなくて見積もりの単価が上がってどうしようもない、と言いました。本当にそうかと思ってゼネコンの積算部隊に問いただすと、実は多層下請けだということが判明するわけです。その時に聞いた話では、一番多いのが8次下請けでした。最近その話をある人にしたところ、「いや内藤さん、今は12次下請けですよ」と言われましたが、皆さん本当ですか? ありうる話ですね、つまり作る人の人数は変わらないのに仕事量が増えて、どう処理するかといったときに、それを多層下請けシステムの中でこなしていく。

去年、福島原発で廃炉作業をしている人たちの現場の人工が上がらないので、国が予算を1.5倍に増やしたけれど、末端の現場ではほとんど上がっていないことがNHKで報道されて問題になりました。多層下請けで吸収されてしまうのです。やはり30年前と同じことをやっているわけです。

われわれは馬鹿ではないので、30年前の経済クラッシュのようにならないように、どうすればソフトランディングできるかという知恵をそろそろ働かさなくてはいけないような気がしています。

もともと転換期は何度かありました。

1960年代初頭の化学革命。私は10歳くらいで、それまでおもちゃ屋さんで買った木のキットで模型を作ったりしていました。それが60年前後からプラモデルが出てくる。アメリカからプラスチック射出成形機を導入したので、そういうものが容易に作られるようになりました。同時に、建築でも化学革命がおきてきます。あの頃、ビニールクロスや吹きつけ材料や断熱材、化学繊維といった材料が使われ始めます。石油化学製品です。それが建築のあり方を劇的に変えました。この建築における化学革命について指摘する人があまりいないのが不思議です。戦後における最初の大きな転換期です。

そうこうしているうちにオイルショックがありました。化学製品は環境に対してどうなんだろう、という人が出てきて、省エネとかエコロジーという言葉が多く聞かれるようになっていく。そうして70年代を過ごして80年代へ。85年頃からバブル経済がやってきて、爆発的に建設需要が伸びたので、そうしたいろんな社会的な矛盾が胡散霧消するわけです。

そしてついに情報革命がおきてきます。私はこれが、今の私たちの生活を変える大きな要素になっていると思っています。

例えば1980年代、構造事務所が構造計算するのには手回しのタイガー計算機や計算尺などを使っていました。構造計算書を出すとなると、計算書は手書きでなおかつ役所への提出書類は青焼きの製本。だから、小さな建物でも書類の厚さは10cmくらいになりました。それが90年をまたぐくらいから、カシオの計算機そしてパソコンが入ってきます。そうすると構造計算も速くなって、形式もまったく変わってきます。90年代前半だったと思いますが、構造家の木村俊彦さんが「1Gの重力系で解けないものはない」と豪語したそうです。つまりあらゆる形が構造解析で解けると宣言されました。私たちの身近なところでコンピューターの進化がもたらすものがどんどん入ってきます。われわれは、まさに技術的な転換期のまっただ中にいるのです。この流れの勢いはまだ続いています。その延長線上にこれからの未来があると思っています。建築を設計する人間も、この流れを無視して建築論を語ることはできないでしょう。これを前提に、建築をどうつくっていけばいいのかを考えるべきだと思っています。

ここからは、時間に対する考え方について1から13(の絵)で話します。

1「IT革命のトレンド」

われわれの社会にはいろんなトレンドがはたらいています。例えば「IT革命のトレンド」。これは技術的な圧力としてわれわれの暮らしにかかわってきます。処理能力は1年間に2倍のスピードで進化していて、1960年代の半ばからこの傾向が続いています。毎年2倍ということは10年で1000倍くらいになります。つまり17分かかる演算が10年後には1秒でできるということです。30年後には10億倍くらいになるでしょう。それはスーパーコンピューターのことではなく、皆さんが持っているパソコンや通信機器のレベルのことです。これが世の中を変えていきます。社会制度や建築の発注制度や設計プロセスをまったく違ったものに変えていきます。

2「高齢化社会のトレンド」

日本はたいへんな勢いで高齢化社会になります。特に団塊の世代が仕事を引退するあたりから急激に高齢化します。

そしてこれから5年以内に、首都圏の鉄道利用者の質が劇的に変わります。分かりますか? 団塊世代の会社勤めの人が定年になると、定期券を買わなくなって定期券利用者が激減します。東京全体の人口が減るかというと、東京、名古屋、福岡は30年くらいは減らない。どういうことかと言うと、漬物みたいになっていくのです(笑)。つまり人は高齢化してまだ元気だけどあまり動かない。いいように考えれば、そういう人たちがどのような地域やコミュニティをつくっていくか、新しい話がおきてくる可能性があります。まちづくりや建築にもかえってくる話です。はっきりしているのは、団塊世代のサラリーマンが大量にいなくなるということです。おおげさではなく、東京の未来は人類が歴史上経験のしたことない領域に突入します。一方で、日本の人口減少トレンドも人類未体験です。ということは、過去の例を参照しても役に立たないということです。その大きな変化が、10年、30年後ではなく、5年後くらいに来ます。人びとの暮らしのすぐそばにいるわれわれ建築家は、必死になって次の社会を考えなくてはいけない。

3「災害のトレンド」

皆さん、テレビで南海トラフの話をよく聞くようになったと思いませんか? 30年以内の発生確率を70%から80%に国が引き上げましたね。亡くなる方が32万人とか34万人とか言われています。東日本大震災の15倍くらいの被災規模です。このときに、ものすごく大きな変化がこの国を襲うと思っています。東日本大震災では2万人弱の方が亡くなり、国は復興にすでに24兆円入れました。同じような復興のやり方をしたら、360兆円くらい必要になる。被害総額は1400兆と言う人もいます。日本の1年間の国家予算が500兆くらいですから、ありえないですね。そうすると何か新しい社会制度を発明しなくてはいけなくなるはずです。それが社会的コンセンサスなのか、コミュニティのあり方なのか、人びとのモラルのあり方なのか、あるいは法制度なのか、何かを絶対に変えなくてはならなくなるはずです。まさに大きな転換期がどうしようもなく来るはずです。

日本は豊かだけれど、災害発生確率がヨーロッパなどに比べて格段に高い不安定な国です。常にそういう圧力にさらされています。南海トラフかと思えば河川災害、土砂災害だったり活断層が動いたり、これからひょっとしたら富士山が噴火するかもしれない。こういうときに世の中の仕組みも考え方も変わります。過去の歴史の中ではそういうことが繰り返されてきました。

4「バブル経済のトレンド」

80年代のバブル崩壊を経験したわれわれとしては、あのときは大変だった。これが近いうちに起こると思います。これについては、皆さん忘れているだけで経験済みなのであまり述べません。

5「ゴチャゴチャ」

1から4のトレンドを重ね合わせるとゴチャゴチャになるわけです。いろんなことが起きてきているけれど、それを受け止めきれず、どうしようか、という状態だと思います。

こういうときに人の暮らしのかたわらにいる建築は、よく考えなくてはいけない。経済中心に考えても正解ではない。他の要素を思い浮かべても心は落ち着かないし、どのみち自然災害もやってくる。では人は何によって支えられているのか。それを考えるのが建築の役割なのではないでしょうか。建築家は、漠とした不安を抱える人たちの暮らしをどうやって支えるのか、その気持ちをどうやって受け止めるかを提案しなくてはいけないのではないかと思います。普通の人の心の底にあるものを考えて、受け止めて、支える決意をすべきときが来ていると思います。

これまでは一般論でしたが、ここからは私なりにどう考えているかを説明します。

6「4畳半から場所を広げる」

私は学生時代に自宅から大学に通っていましたが、田舎からでてきた同級生たちは木賃アパートの4畳半で寝起きしていました。そこに行くと、製図板があって、製図板の下や押入で寝たりしていました。そういう連中がたくさんいました。そんなところで彼女と同棲してる友達もけっこう幸せそうでした。誰かを本当に好きになれば4畳半でもいいんだ、そこが最高の空間なのだとつくづく思った記憶があります。でも世の中は、広くてモダンな空間がいいという。これが資本主義の社会なんです。そういう欲望を提示して、それに向けて経済的なドライブをつくっていく。建築家も建築業界もそれに乗ったのです。それが戦後の経済成長を牽引し、その果てにバブル経済を生み出してしまった。

7「空間価値の追求」

それはつまり、あくなき空間価値の追求だったのです。空間をどう広げられるか。空間にいろんな価値を与えて、価値をねつ造するということをわれわれがやってきたのです。ベースになる土地は、広さの価値です。この広さとは空間的な広さのことです。それがどんどん進むと、超高層を建てましょうかとなる。今、東京でおきている巨大開発は空間量を最大化する仕組みです。マンションを売る人も広さの価値を捏造して商売しています。

でも、実はこれにも陰りが見えています。中国資本は東京の不動産物件は割安なので爆買いしていましたが、それが止まったと聞きました。だから以前のようには売れなくなっているはずです。要するに、なんだかんだ言ってもカネが大切だよね、というゲームを空間価値を利用しながらやってきたわけです。

8「空間価値の追求から時間価値へ」

モノがない時代は空間価値の追求だったのだと思います。戦後の焼け野原からなんとか暮らしを立て直そうと住都公団のアパートができ、モダンリビングができ、そこにテレビが入り、そうやって空間を満たすようになりました。それによって産業も開発も成り立ってきました。でも、モノが溢れている今、あまり欲しいモノがないと言われていますよね。

そういう時代だからこそ私は提案をしたい。「時間価値」をもう一度考えた方がいいのではないか、と。これが今日の一番の提案です。つまり「転換期の建築美学」で何か言うとすれば、「空間価値から時間価値へシフトしませんか」、ということです。今までのように経済中心に空間価値をねつ造して、それを拡大再生産していってもあまり幸せになれないような気がしているからです。そうするとずいぶん違ったものが見えてくる。

9「どのような時間が生み出せたか」

どのような広さが獲得できたかではなくて、そこでどのような時間が生み出せたか、の方が大事だと考えています。小学校の頃に国民生活調査があって、自分の家が2LDKか3LDKかなどと聞かれましたが、それは広さの話ですね。高度経済成長期のことです。そうではなくて、そこで家族がどんな時間を生み出せたのですか?とは誰も問わなかった。

私はこれからは、どのような時間が生み出せたかに、もう一度立ち戻るべきだと思っています。開放的な空間でないと幸せになれない人もいるし、4畳半がいい人もいる。だけど、どういう時間がそこで過ごせたかということが、空間的な広さの占有よりも大事。マンションの広さよりも、どのくらい豊かな時間が過ごせるかが本来の価値です。オフィスなら、立派な空間で過ごすよりも、どのくらい快適に仕事に向き合うことができるか。それが建築の役割や意味だったりしますし、そのようになるべきだと思います。街でも、どのくらい豊かな時間が過ごせるかが街の価値になる。そこには多くの人が集まり、その街の空気が良くなっていく。それがさらに人を集める。そういう時代が来ていると思います。

インフラ整備をして立派な街ができた末に、今やゴーストタウンのようになったところは日本各地にあります。立派な街、それは目的ではないのです。そこでどのくらい人が豊かに暮らせるかが目的ですよね。そのはずだった。それを忘れていたので、もう一回思い出しませんか?

10「空間価値から時間価値へ」

繰り返しになりますが、要するに私が言いたいことは「空間価値から時間価値へ」ということです。

私も言うほどにできていないところも多々あります。でもこれから20年の大きいトレンドは絶対に変わらないと思っています。この思いが強くなったのは、三陸の復興に深くかかわったからです。これまで200回以上通いました。頻度は少なくなりましたが、いまでも続いています。これまで何度も復興の仕方を止めようと思ったけれど、止められなかった。復興を急ぐ余り、あまりにも空間価値を優先しすぎていたのです。

ひと月前、陸前高田に行きました。立派な高台移転の造成地ができていました。立派な区画整理の盛り土のまちができました。立派な防潮堤ができました。でもそれは空間の話です。そこで人がどう暮らすか、どういう時間を過ごすかは、なかなか見えてきません。議論してこなかったのですから当然のことです。それはある意味で深いところでの近代国家の宿命です。そこまでしかできない。本当に大事なのは、そこでまちの人たちがどういう時間、人生を過ごすかというはずなのに、それはないものとして、いろんなものができてしまう。

私は半分は当事者で、半分はなんとかしようとこれまで発言してきたけれど、常に1勝9敗くらいです。ほとんど負け戦ですが、この次の大きな災害の対応はこれではいけない、日本自体が変わっていかなくてはいけないと思っています。

11「時間のイメージ」

私が仕事をしている中で、時間のイメージを考えてみました。

「積み重ねる時間」経験の中で粛々と積み重なる、あるいは堆積していくような時間。

「成熟していく時間」果物が熟れていくように成熟していく時間。

「動かない時間」全然動かない、石のような変わらない時間。

「変化し続ける時間」常に形を変えて変化し続ける時間。

「ゆったりとした時間」疲れて帰ってきた時に過ごすようなゆったりした時間。

「巡り来る時間」去年桜が咲いて今年も咲く、というような巡ってくる時間。

私たちのまわりにはいろんな時間がうごめいています。建築の設計とは、このどれかを取り出して組み合わせてクライアントに提示することではないでしょうか。皆さんが住宅を設計することがあるとすれば、クライアントとそのような話をすることもあるでしょう。居間や寝室の配置、キッチンや窓、といった空間のことではなく、建築の中心に時間を置いてみるとずいぶん変わってくると思います。

これを拡げて、まちづくりにも応用できます。みんな立派なまちをつくりたがるわけです。それはただの手段で、本当はまちの人がどういう時間を過ごしたいかがテーマなのです。

12「エターニティとエンドレス」

もう二十年以上前のことですが、ある日、敬愛する写真家の石元泰博さんから、「フランスで大きな賞をもらうことになって、向こうで講演をすることになった」と電話がありました。その時の会話で、「そこで伊勢神宮について説明しようと思うがどう説明したらいいだろう」と聞かれました。

私は次のように提案しました。ヨーロッパのゴシックの教会は組積造で、ものによっては300年くらいかけてつくり、それが永遠に存在していく、という考え方。これが「エターニティ」です。伊勢神宮は式年遷宮をやって20年ごとに建て替えていく。それは循環する時間でこれは「エンドレス」。つまりエターニティとエンドレスの考え方で説明したらどうかと。

どちらかというと、エターニティはキリスト教的な時間に対する考え方。基点があってそれがずっと伸びていく。エンドレスの方は、私たちがよく知っている時間のあり方です。今は紅葉がきれいです、でもこれは去年も一昨年もあったよね。たぶん来年もそうだろうと思っているはずです。循環していくわけです。これはアジア的な考え方だけど、明治維新以降にヨーロッパ的な時間の考え方、エターニティが入って来ました。それで日本は近代化してきたわけです。われわれは暮らしの中で、巧みにそれらを使い分けて生きています。

それら二つの時間の在り方を組み合わせると、スパイラルのように上昇していく図が描ける。もう一回巡ってくるけれど、今年はちょっと去年とは違う。たとえば文明開化の昔なら、鉄道が通る、電気が来る、といったこと。今なら、スマホの性能が去年とは全然違う、というようなこと。技術進化や近代化は、不可逆的に私たちの暮らしに入って来ます。それは私たちの循環的な時間の様相を日々変えていっているはずです。

13「時間の像」

そうは言っても、そんなにきれいにスパイラルに上がっていきませんよね。例えば東日本大震災などの自然のインパクトが横から入ってくる。建築だったら耐震偽装のような事件が横から刺さってくる。それがきれいに循環していくのを乱していきます。それでも私たちは巡り来る時間を過ごしながら、スパイラルに上がっていく。たぶんこれが、今、少なくとも私が思い浮かべる時間の像です。

皆さんも、実際の仕事のなかや、仲間と時間について話をしてみる、あるいは時間を過ごしてみると少し変わってくるかもしれません。そうやって時間のほうに視点を移すと、私たちの価値観も大きく変わっていくような気がしています。建築においては特にそのような気がします。なぜかと言うと、コンピューターの時間はどんどんデジタル化して加速度的に私たちのまわりを埋め尽くしていきます。そういう時こそ、私たちの感覚の中にある時間、そこにある記憶や歴史も含まれるかもしれない、そういうものを思い返しながら、未来をつくっていくことが必要だと思います。

以上が、私の時間に対する考え方です。

抽象的な話ばかりだったので、ここからは少し簡単に作品の話をします。

「住居No.1 共生住居」1984

自邸です。完成してから35年経っています。昨年、大改築をして当初と違う住まい方をしています。

最初に住んでいたのは祖母、父母、弟、私と家内と娘2人の4世代8人です。それから弟が出て祖母が亡くなり、だんだん減っていきます。私と家内だけになったこともあります。時代を経るごとに世代が入れ替わっていく、これは時間の話ですね。でも建物の骨格はそれほど変わらないで繋いでいる。これから住み手が増えていくのかもしれないし、違う使われ方をするかもしれない。でも建物の骨格は残っていく。つまりいろんなことを経ながらも、建物が時間を支えています。これがいまだに自ら体験しつつある最初の事例です。

「海の博物館」1992

漁労用具などを収蔵する民俗系の博物館で、この建物自体がいろんなモノを積み重ねています。この博物館は生活用具すべてを収集するという方針なので、収蔵物は増え続けています。当初は1万数千点でしたが今は6万点を超えています。そのうちの6,800点が重要有形民俗文化財です。まさに博物館は時間を扱う場所です。

収蔵庫の1室は木造船がすし詰め状態になっていて、そのほとんどが重要文化財です。それは先ほど話した化学革命があったからです。それまで木造船だったのが60年代からFRP船に一気に変わります。そして発動機がつくようになり、木造船が使われなくなって捨てられていく。そういうものをもらってきてここに集めています。それから1960年以前漁網は麻などでした。それがナイロン製にかわっていきます。同じようなことが私たちの生活にもおきていたのです。

「住居No.18 伊東・織りの家」1996

私の好きな住宅の一つです。もう二十年以上前にできた建物です。ほとんど山に隠れるようにして建っています。ご主人は横浜市役所に勤めていました。ご夫妻2人で住まわれて、奥様はクリエイターで機織りをしています。織物が増えていったり、暮らしの道具が豊かになったり、まわりの環境と呼応しながら少しずつ変わっています。暮らしに関して、作る過程でもできた後も、ひとつの時間のあり方を提示できたのではないかと思っています。

「牧野富太郎記念館」1999

五台山は高知市民にとってとても大切で親しまれている山です。その五台山に植物学者の牧野富太郎の記念館を建てたいというお話を県からいただきました。いくつも案をつくった末に、最終的に建物の高さが樹木ラインを越えないようにしました。完成後には造成した山の緑がもとに戻り建物は隠れていきます。高知は台風銀座ですから、そうすると建物が風から受ける影響も少しは和らぐ。つまり環境と建物が一定の時間、おそらく20年くらいかけてなじんでいくようなつくり方ができないか、と思って設計した建物です。敷地の造成も削るのを最小限にするために、かなり神経を使いました。今は高知市街からはほとんど見えません。建物は木々に隠れて森の中の建物になっています。

自分が設計した建物にはできるだけ訪れるようにして、とかく未熟な自分を恥じて、あそこはこうすればよかった、などと思ったりしますが、ここは行くたびに幸せな気持ちになります。どうしてかと言うと、竣工当時植えたばかりの植物が、そこに根付いて芽を出して育っています。行くたびに植物が建物を覆うようになってきていて、とても幸せな風景です。ここには周囲の自然と一体になったゆっくりとした時間が流れています。

「島根県芸術文化センター」2005

建物がある益田は不思議なまちです。これといった歴史的な建物がない。調べてみるとここは江戸の三百年が欠落しているまちだということが分かりました。室町時代までは、ここから大陸の文化や情報が入り、裏日本の中心のひとつだったようです。どうしてこのようになったか。益田の殿様が関ヶ原の合戦で毛利方について負けるわけです。その結果、毛利とともに周防長門に押し込められる。そして江戸期には主のいないまちになってしまった。それで主なきまちは消え入るようになってしまったわけです。しかし、どういうわけかここには不思議な空気がいまだに漂っています。そんなまちです。

私は失われた時間をこの建物の中で取り戻したいと思いました。建物はこのまちには不釣り合いなほど大きなものです。5万人のまちで県立の大劇場と小劇場があって美術館もある建物をつくるからには、このくらいのビジョンを込めなくては、と思ったのです。建物全体を石州瓦で埋め尽くすという前代未聞のことをやっています。しかし、何より大切に考えたのは、失われた300年と明治以降の100年を、人びとのイメージの中にどうやって呼び覚ますことができるかでした。

建物の中央に45m角の広場をとり、そこに浅い水盤をつくりました。県からは大反対されましたが、私はなんとか水盤をつくりたいと知事を説得しました。私はこの水盤に、失われた時間を宿らせたかったからです。結果は大当たりだと思っています。もちろん子どもは水盤で遊びますが、散歩しているお年寄りがここに立ち寄って10分も20分も動かないで水盤を見ています。彼らが水盤を介して見ているのは、失われた時間です。ここは5万人のまちですが、初年度は45万人が来場したそうです。

建物はまちの人たちにとても愛されています。それは、時間に対するイメージを益田の人たちと共有できたからだと思います。もちろん建物の姿形とか性能のことなどあると思いますが、一番やりたかったのはその部分で、うまくいったのではと思っています。

「日向市駅」2008

これは鉄道高架事業がペアで、かかわり始めたのは1998年です。鉄道系の仕事はとても時間がかかります。特に鉄道高架事業は10年以上かかるのが当たり前です。

その間にまちづくりもするようになり、市や県の人たちとも付き合いはじめ、その関係がいまでも続いています。小学生のときにワークショップに参加した子が大人になって、「日向市役所に勤めてまちづくりをしたい」と話したという泣ける話もあります。地元の若手建築家も育ててきましたが、その1人は駅前広場などで年に70回くらい催されているイベントの仕掛け人になっています。もう少し自分の仕事をしたらと思うくらいです。

ここでも駅舎の構造体や姿形といった建築的なテーマもありますが、それより遙かにこの中でまちが生み出していく時間をつくれたことの方がうれしい。彼等との付き合いも続くし、そういう人たちとまちづくりができて、そのきっかけに駅舎がなれたということの方がうれしいのです。

「虎屋京都店」2009

京都は難しいところです。へたをしたら生きていけないくらいいろいろ言われるようなところなので、できることなら京都の仕事はやりたくないと思っていました。

虎屋の敷地内にあった工場を郊外に移転したので、跡地を整備したいという依頼を受けて設計しました。歴史的な創業の地でもあります。ここで説明したいのは虎屋の時間です。虎屋はもともと室町の発祥です。宮中のご用をやってきたわけですが、室町からの500年をどう考えるか。それが今の黒川社長にも脈々と受け継がれていることに敬服するとともに感動しました。私たちが建築で考える時間よりもずっと長い射程をもっています。例えば元禄のこの時期には宮中にどんなお菓子を出したかの記録が残っているわけです。ものによっては再現できます。そういうことが年輪のように積み重なって今の虎屋を形作っています。そういう中で、それを守るだけでは駄目だ、伝統とは革新の連続だ、とことあるごとに発言されています。

ですからこの仕事も、木造加工には伝統的な精神や最先端の技術を使い、鉄骨フレームと木造のハイブリッド構造にも最先端の技術を使っています。伝統の中に今が強烈に関与していることで社長も納得していただける。とても難しいバランスですが、そういうことを求められていると思って取り組みました。

余談ですが、京都は何かを待っているまち。京都の文化はそれなのかな、と思いました。おそらく、東京に移られた天皇がいつか戻って来る、それを待っている。このまちにはそういう遠大な時間が流れている気がしています。

「福井県年縞(ねんこう)博物館」2018

この建物から数キロ離れた水月湖の底から、7万年分の安定した堆積物が出てきました。世界でも稀な奇跡的なことだそうです。1年に0.7ミリ位いろんなものが湖底に堆積して年輪のような縞をつくってきた。それを年縞といいます。このうちの5万年分が、年代を測定する時の世界標準のものさしになりました。それを受けてつくった博物館です。この博物館には7万年分の時間が展示されていると言ってもいいと思います。

余談ですが、このまちの建設会社が施工したピロティのコンクリートはものすごくきれいです。私は日本一だと思っています。地元に住んでいる職人たちが、みっともない仕事はできない、とチームを組んでコンクリート打設をしました。気泡もクラックもゼロです。型枠のジョイント部もとてもきれいに仕上がっています。

「とらや赤坂店」2018

京都の事例で話しましたけれど、虎屋の仕事は伝統的なことを大事にするけれど、新しいことにも挑戦しなくてはいけません。それがミッションです。これは東京の本拠にしている赤坂のお店です。

当初は容積率いっぱいの10階建てにする計画でした。しかし、設計が終わりかけていた段階で、社長が計画の変更を決断しました。それで、必要なものを必要なだけ、あるべき姿でつくる、ということになり、今の4階建ての建物になりました。東京はどこも容積率いっぱいであわよくば割増で高い建物を建てています。それを、容積を使いません、建物も小さくする、というのはすごい決断だったと思います。それは社長が直感的に捉えている今の世相に対するアンチテーゼなのだと思います。それを受けて、私は建物にいろいろな思いを込めたつもりです。店舗のあり方もそうですし、最先端の技術も職人技の極地もいくつか使っています。

2階の正面奥の壁は黒磨きの漆喰を淡路の久住章さんに頼みました。20人くらいの棟梁級の職人がトレーニングして、一気に仕上げます。私が見て十分だと思っても、次の日には壊してやり直します。それを5回も繰り返したのです。今あるのは6回目の壁です。この漆喰壁は磨きをかけると年々輝きを増すそうです。久住さんの仕事に臨む姿勢の中には、今日説明したさまざまな時間の要素が凝縮されています。つまり、時間価値そのものです。

以上で私の話を終わります。

内藤 廣(ないとう ひろし/Hiroshi Naito)

1950年生まれ。1976年早稲田大学大学院修士課程修了。

フェルナンド・ イゲーラス建築設計事務所(スペイン・ マドリッド)、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年内藤廣建築設計事務所を設立。2001~2011年東京大学大学院にて、教授 ・ 副学長を歴任。

2011年~同大学名誉教授。

主な建築作品に、海の博物館(l 992)、牧野富太郎記念館(l 999)、島根県芸術文化センター(2005)、日向市駅(2008)、安曇野市庁舎(2015)、静岡県草薙総合運動場体育館(2015)、富山県美術館(2017)など。また著書 には、 『内藤廣と若者たち人生をめぐる一八の対話』(鹿島出版会)、『内藤廣の頭と手』(彰国社)、『内藤廣の建築 1992-2004素形から素景へ1』、『内藤廣の建築2005-2014素形から素景へ2』(共にTOTO出版)、『内藤廣+石元泰博空間との対話』(ADP)、『場のちから』(王国社)などがある。