- HOME

- ビジネスのお客さま

- アイカ現代建築セミナー

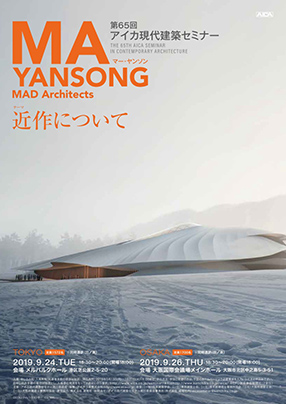

- 第65回

第65回 現代建築セミナー

| 講師 | |

|---|---|

| テーマ | 近作について |

| 開催日・会場 | 2019年9月24日(東京) 2019年9月26日(大阪) |

◆人間のためのデザインとは

私のふるさとは北京です。大学に入る前まで北京で育ちました。1980年代の北京は近代的な建物は少なかったけれど、その頃から徐々に近代化が始まりました。

紫禁城のある旧市街は伝統的な場所で、巨大な庭のようでした。何年か前の写真には、すでに多くの近代的な高層ビルが見えています。どれもすごく似ているし、世界中の他の都市と大きな違いはありません。かつて建物と自然は非常にいい関係をもっていたし、個性豊かでした。けれども近代的な新市街を見ると、アイデンティティが没個性的ではないかと思います。

ニューヨークのマンハッタンと天津の写真を並べて見ると、ひと繋がりで違和感がないように見えます。なぜ私たちは同じタイポロジー、複製を100年も繰り返し続けているのか、そしてなぜそっくりなものを吐き出し続けているのか。そして高密度な都市を四角い高層ビルばかりで埋め尽くしているのでしょうか。

中国で新規に開発されているビルは、ほとんど同じモノを反復しているばかりで、私にはビルを見ただけではどこの都市なのか見当もつきません。このような問題に直面していく中で、私は建築について幾度も考える必要がありました。

現代的な都市において人間はどのように暮らしているのか考えていたある日、街で金魚を見かけました。この金魚はとても悲しいのではないかと思いました。なぜかというと、すごく安上がりなプラスチックの容器に入れられ、しかもそれは金魚用にデザインされていない。ということは、ひょっとしたら近代的な建築と変わらないのかもしれない。私たちが今使っている建物は人間の視点でデザインされていないのではないか、ということで魚視点のモノをつくろうと思いました。それで水槽の中の金魚の動きを追い、新しい容器をつくりました。中の空間はとても複雑で有機的で遊び心に溢れています。金魚の行動を分析したことから生まれました。

私は、建築は人間のためのデザインをするべきではないか、機械的な空間ではなくてもっと有機的で自然な空間をつくるべきではないかと思いました。そうして建物と地域などの問題を見い出すことができるようになっていきました。

◆旧市街にトイレを入れ込む

北京の旧市街も開発が進み、車が乗り込んできています。そして自然がどんどん奪われていて、パブリックスペースもトイレもありません。そういうことから考えると、人間のためのデザインをするのだったら、新しい機能も提供すべきだと思います。

私たちは中庭を中心とした伝統的な家屋のためにトイレをつくりました。金属製のふっくらとした構造体(バブル)の中にトイレをつくって、旧市街の中に入れ込みました。これは金属でできていて、周囲の風景が映り込みます。木々も空も、そしてもとからここにあった家も、新しく入れたバブルに映り込んでいます。言い換えると、このバブルは景色、環境の中に溶け込み、姿を消すことになる。ですから昔ながらの建物と新しい建物が非常によい関係にあります。なぜなら、新しく追加した要素を完全に消すことができたからです。

トイレなどの今までなかった機能を、従来からの伝統家屋に追加することができたら、近代的な暮らしを住民にも提供できる。そうすれば別の場所に引っ越さなくてもいい。そもそもあった地域社会のつながり、人びとの結びつき、関係を守ることができると思ったのです。

この方が、建物を守ることよりも重要ではないか。人間の方がもっと大切だと思いました。

中国の非常に有名な言葉があります。「フートンの美しさは何があるかと言ったら、完全にからっぽの空間があることだ。そこに美の神髄がある」。まさにそれです。人びとがどのように暮らし、生きているのかを尊重し続けるかぎりはそれが可能だと考えています。

新しく追加したのは、まったく違った形、性格を持っています。従来の建築物とはまったく異質なものとなっているのは、繰り返したくなかったからです。ですが私は新しいモノと古いモノ、新旧はいい会話をすることができると信じています。

◆エッフェル塔と黒いガラス張りのビル

そもそもなぜ高層ビルばかりが建っているのか。ここで振り返らなくてはいけないのは、1925年にル・コルビュジエがパリのために提案した「ヴォアザン計画」。高層ビルをたくさんつくることで、高速道路や緑地のための土地を空ける、これこそが近代的な生活のあり方ということで彼は夢を描いたのです。そして「住宅は住むための機械」という有名な言葉も残しています。

ご存知のようにその計画は実現しませんでした。基本的にパリは変わらずに低層で人のスケール感を守っています。エッフェル塔は非常にモニュメンタルなものです。今、パリにはエッフェル塔以外にもう1つ黒いガラス張りの高層ビルがあります。パリっ子たちはこの建物を憎んでいます。大きくて黒くて極めて醜悪だと思っています。これを機にパリ市内で高層ビルは一切建てられなくなりました。

昨年、私たちはコンペに参加しました。私はこのビルを解体すべきだと思いましたが、主催者側は壊すのは嫌だけれど、もっと美しくしたいと言いました。そこで私たちは、このビルのファサードを使って錯覚を起こすようにしました。視覚的ないたずらということで、周囲が逆さまに写り、エッフェル塔も逆さまになっています。パリっ子たちにとってこれはおおごとでした。エッフェル塔がなぜ2つもあるのか、なぜ1つは逆さまなのかと言われました。

エッフェル塔はごくごく早い時期につくられた高層の建物です。それを機に高い建物がつくられてきたということは、私たちはテクノロジーを完全に掌握でき、私たちは偉大だと思いはじめたのだと思います。以降アメリカで、中東で、アジアで、どんどん高層ビルをつくるようになった。だからこそ私たちは、最初の高層ビルを振り返って、これを別の角度から見るべきではないかと思います。なぜモニュメントとしてやたら高い建物をつくるようになったのか、問いただすべきではないかと。

◆ニューヨークの空に消えていくビル

美術家の蔡國強(サイ・コッキョウ)がニューヨーク・マンハッタンの対岸から撮った写真があります。彼は火薬でキノコ雲をつくりました。写真には彼もキノコ雲もすごく大きく写っています。非常にパワフルに見えます。人間はマンハッタンに比べれば小さな存在ですが、この写真では彼はすごく大きく見えます。おそらく彼は対岸の光景は本当に偉大なモニュメントなのか、人間が見事に成し遂げたことだと言っていいのかと、問いただしているのだと思います。それと同じ疑問を私たち建築家も自らに問うべきではないでしょうか。どのような別の未来の可能性があるのかを。

2年ほど前、ニューヨークで依頼を受けたプロジェクトは、エンパイアステートビルの隣でした。エンパイアステートビルは、ニューヨーク市で早期に建てられた高層ビルです。この建物の頂点は尖り、空に突き刺さっています。

私たちのビルはガラス張りの黒い建物です。そして頂点は透明です。非常に軽やかな見かけで有機的な形状をしており、ニューヨークにそっと降り立ったかのように見えると思います。この透明感からまさに空に消えていくかのようです。ニューヨークの他のビルとはまったく異なります。他のビルは重みがあり、機械のような機能を満たす箱のようです。そしてより高く見せようと頂点に柱を立てたりしています。

私たちはそれとはまったく異なります。私たちは頂点を自然に溶け込むように設計しました。人工的なモノであっても、自然の一部になることも可能です。

◆マリリン・モンロータワー

カナダのトロントのプロジェクト。曲線を多用したツインタワーです。はじめは1つのタワーのコンペでした。住民はマリリン・モンロータワーと呼んでいます。私たちは、高層ビルが女性の名前で呼ばれて誇らしく思っています。多くの高層ビルは男性的で直線使いで角張っているからです。1棟目のマンションは全ての部屋が1日で完売するほど好評だったので、2棟目の依頼がありました。私たちは同じ形状を繰り返すのではなく、自然からインスピレーションを受けて設計しました。自然では同じ形状が繰り返されることはありませんから、同じようなつくり方ですが異なる建物にしました。どちらも全ての階層がバルコニーで覆われています。空から見るとわかりますが、このねじれた形状によって、バルコニーには多くの日射しが入ります。階層ごとに少しずつずれていて、2つの棟は異なる曲線でつくられているので、まさにダンスを踊っているように見えるのではないでしょうか。超高層ビルでも命をもつことができるのです。多くの人たちが写真を撮ってSNSに投稿したりしています。だからこの建物は住民と訪れる人たちとのインタラクションを生むものとなりました。

◆明確な輪郭がない高層ビル

このプロジェクトの後、こういったアイデアを発展させるために、マリリン・モンロータワーのような美しい形状すらも消してしまうとどうなのだろうと取り組みました。

こちらも高層ビルですが、その輪郭が消えていくような、スラブ1つひとつが異なる形状で、出たり入ったりしています。この建物の中に庭や公共エリアもつくりました。

私たちは新しい建造物として大きなものをつくることはできます。ただその建物が環境の一部となるように、ただオブジェクトとしてだけ存在するのではなく、体験していただけるようなものにしようと取り組みました。

この建物を従来の街の中につくると、まったく違います。従来の建造物は明確な輪郭があります。マリリン・モンロービルにははっきりとした輪郭があります。しかしこの新しい高層ビルでは、形状がないものをつくろうとしました。

◆山の延長線上に住む

私たちはこのコンセプトをマンションにも適用しました。丘にある大きな湖のほとりに建つマンション。既存のトポグラフィーを使い、山脈の輪郭をとらえ、その曲線を延長して建物にしました。その結果1つひとつの建物が、違う形状、サイズ、高さになりました。そして山脈の形状にしっくりフィットするような存在になっています。山の延長線上に住めるのです。都市につくられている高層ビルとはまったく異なりますし、もし私たちがマリリン・モンロービルをこのような山脈の中につくると不自然に見えると思います。ここでは、もし高密度のマンションをつくらなければならないのであれば、新しいやりかたができないか、どのようにしたら自然と共存できるかを考えたうえで設計しました。これらは山脈の輪郭の延長線上につくっていますが、近づくとそれらはすべてが大きなバルコニーで覆われています。まさに建物が浮いているかのようです。

プロジェクトでは屋外のスペースが重要でした。大きな木がある場合は、スラブのエッジはその大木を避けて建てられています。ですから建物の形状自体がはっきりしたものではありません。まさに山や木々と遊んでいるかのように、つくられています。住民たちがバルコニーに出ると、他の階の人たちと目を合わせることができる。それが新しいコミュニティづくりにつながりました。私たちはこれをビレッジと呼んでいます。従来の小さな集合住宅の集まりではなく、まさに空に浮かぶ村のようなものに仕上がりました。

◆都市に自然を持ち込む

都市に人工の山をつくったらどうだろうという南京のプロジェクト。木々や山だけではなく自然を都市に持ち込みます。このコンセプトモデルを実際のデザインに展開しました。

50万平米のエリアに13の高層ビル(商業ビル、ホテル、オフィスビル)で成り立っています。このアイデアは箱をいろんなところに建てるのではなく、風景を持ち込んだらどうかというものでした。その風景ももちろん自然からの有機的なものです。そしてタワーとタワーの間に村をつくる。木を植え、小さな山をつくり、中庭をつくりました。小さな丘もあります。ですから人びとがここを訪れると、人間味のある環境に接することができます。

高層ビルはむしろ滝のよう見え、景観も自然のように見えてきます。ガラスのフィン(日除け)をつけることによって建物をサステイナブルなものにしています。同時に形を有機的なものにしています。このようにして自然と建築を組み合わせることを、もっと大きなスケールでできることがわかってきました。来年完成予定です。

ではなぜ近代建築では、建築と自然が別々のものだと考えているのか。ひょっとしたら西洋からのコンセプトかもしれません。

フランスの庭園と中国の庭園、見た目はまったく違います。フランスの庭園は樹木を剪定して形をつくり、人間が中心ですべてのものを思うように育てています。建築はまちがいなく人の手によるものです。しかし中国の庭園を見ると、木と水と建物とを組み合わせることによって、全体的な体験を生み出しています。日本にも同じような考え方があると思います。つまりこれらすべてがあって一体感が出てくる。どれかを抜くことはできない、木も非常に計算されてデザインされています。すべて人の手によるものだけれど、自然と人工的な要素を調和させています。

都市規模でニューヨークと北京を見てみます。ニューヨークでは同じ哲学、理念に基づいて人工的な都市と自然が明確に2つのコンセプトとして分かれています。北京の都市を見ると、大きなスケールの庭園になっています。紫禁城もある。通りもあり建物もある。けれど湖も島も山もあります。

このような自然の要素も人が計算して、計画をして都市で暮らす中にまとめられています。

そこで思うのはこれからの都市計画、建築もそのような可能性を探っていくことができるのではないか。このような考え方を西洋的な思想ではなく、使っていくことができるのではないかと思います。

◆問題なのは周りの方ではないか

北京のある開発計画が2018年に完成しました。石を切り取ったかのように見える黒い色の高層ビル。この計画の真ん前に見事な公園があります。私たちは公園に向かってただ壁をつくることはしたくなかった。そうではなく、有機的で自然で、公園が都市の中におさまっているようにしたかった。街の中には四角い壁がたくさんあって、ニューヨークのセントラルパークにも似ています。私たちはここで違うことをやりたかったのです。隣のビルとはまったく違った見た目だけれど、はるかに湖との関係が深いように思えます。そびえ立つ建物に密度を入れるということは、逆に他のところに余裕が生まれるということです。そうすることで低層ビルをつくることもできるようになりました。

中国在住の美術評論家が描いた絵があります。その絵は伝統的な山水画を模写していて、その中に私たちが設計した建物が描かれていますが違和感がありません。山水画の中に近代的な建築物を入れるとものすごく違和感が出てきます。新しい建築物は三角形だったり丸かったり角張ったりしていて、このようなコンテクストに合いません。何が面白いかといえば、私たちの建物は伝統的な絵画に違和感なくはまったのに、現実では浮き上がっています。

私たちがこの建物をデザインしたときに、北京市からもっと角張った、シンプルなものにできないかと言われました。さらに黒は嫌だということでした。私がそこで指摘したのは、むしろ周りの方が問題なのではないかと。周りの方が失敗であって、私たちはここで失敗を繰り返すべきではないのではないか。ただ同じことを繰り返していたら、これはエンドレスになってしまうから、どこかでもうおしまいだと打ち切るべきではないか。これ以上箱をつくることはやめよう。私たちは、自然と文化的コンテクストと過去とどのように結びつくことができるのかを考えるべきではないかと言いました。

みなさん極めて未来的だと言います。今までに存在していなかったから。私が思うには、これはむしろ過去と結びついている建物です。中に入ると木も水もあります。中から外を見ると谷もある。低層の建物には美しいテラスが設けられています。このようにして美しい環境が、都市の中のオアシスとして、私たちの手によってつくられました。

◆風景の一部になる

ハルピンのオペラハウス。中国の北部にありとても寒いところで、冬になるとすべて雪景色です。建物のすぐ横には川が流れ、保護地区の公園に囲まれています。建物はまわりを蛇行する川の曲線をたどっています。そして私たちは風景の一部のように地平線にやさしく溶け込んでいくようにしています。見た目が雪の斜面に見える建物です。地面との接点は、自然にそのまま溶け込みスムーズに流れ込んでいます。オペラがあるときは皆さん中に入りますが、オペラの演目がかかっていないときには、山道と同じように建物全体を登り、屋根に上がると野外劇場のようになっている空間から空を仰ぐことができます。観光客として見晴らしのいいところに行けるわけです。建物は非常に大きいですが、スロープをつけて非常に静かに地平線に溶け込んでいるので、皆さんにとって親しみやすくなっています。夕方になると透明感が高く宙に浮いているかのように、中の照明が外にやさしくこぼれ出るようになっています。

劇場は大小があり、小劇場はハルピンの木を使って彫刻的なテイストにしました。また地元の方々が木材を使って家具を作りました。自然光をかなり取り入れることによってまるで外にいるかのような空間にしています。空間自体、非常にドラマチックなものです。皆さんが両側の階段を上ったり下りたりするときに、まるで自分自身が舞台に立つパフォーマーになったように感じるでしょう。実際に客席に座る前に、皆さんが演者の一部であるかのような感覚をもてます。中に入ると有機的で、実は楽器のような形になっています。私たちが追求していたのは、楽器の中で皆さんが音楽体験ができるような空間をつくりたかったのです。後方からは自然光もとりいれています。照明も有機的な表現をするために使われています。小劇場は白使いの大きなスペースがあります。私たちは影を彫刻として空間づくりを行いました。

海に囲まれた島のように見える白いビル。海に浮いているので、山ではなく島と呼んでいます。しかしながら抽象的でもあります。この人工島はすでに建設されていて、建物を建てた後、その島は見えなくなります。私たちは島をつくって、その上に建物を建てたわけではありません。この島にたどり着くともうすでに建物です。そして天井にも歩いて行くこともできます。砂浜のようにもなっています。

これは人工的な風景ですが、風景の中に私たちの建造物が存在しています。周囲にも緑があります。私たちの島は人工的なものです。この人工の島と自然の島が、同じ言語で話し合えています。しかしながら2つは違うものです。先ほどのオペラハウスはまさに山脈の一部のように雪でつくられた丘のようにつくっていました。今回は、あえて建築を違うものにすることで、面白い対話を図りました。

◆現実から逃避できる環境をつくる

2ヵ月前にコンペで勝った、中国・イーウーにある水上の劇場のプロジェクト。年末に建設が始まります。これまでの自然を考えてつくった建物とは違う考え方をしました。エイリアンのように違うモノが水に浮いていることを表現しました。透明感のある素材を使うことで、帆が水に浮いている感じを表現しました。内部からの照明で建物が光り、建物の輪郭も不明瞭なものにしています。この透明感のある建物が、水に映り込みます。中に入ると多くの自然のマテリアルが使われていて、中は非常に明るい。どの角度から見ても違う見かけになっています。ですからこの建物に正面はありません。いろんな角度から楽しめます。ファサードを半透明にすることで、この帆を使った階層も楽しめます。中に何が入っているかは分からない。外からは中がミステリアスに見えると思います。

私たちは今回、現実と違うものをつくろうと心掛けました。まさに空想上の環境を実現しました。日々の現実から逃避できる環境として、このオペラハウスの中に入ると新しい可能性が開かれるものをつくりました。

◆まわりの環境に溶け込む建築

毎年冬に経済会議が開かれる非常に大きな建物。雪が多い地域に建っています。後ろには雪山がみえます。私たちは機能が見えるものをすべてカバーして、風景に溶け込ませるように心がけました。遠くから見ると雪山に見えます。前にあるものはテントのように見えます。テントの中に入って会議をしてくださいというアイデアでした。テントから見えてくる暖かい光、そしてその後ろの屋根はまさに雪山のように見えるでしょう。近づくともちろん山ではありません。インテリアは渓谷のようになっています。そして自然光が上から入るようになっています。壁にも木を使っています。音響的にも側面に木を使うということは、いろいろなメリットがあります。

それよりも重要なのは、私たちは有機的な素材をここで使うことで、自然光と非常にいい具合で調和し、インテリア環境がつくられています。ここで私たちは、建築を新しい風景として、新しいランドスケープとして設計しました。

同じコンセプトをさらに極限まで追求してみました。

巨大な公園の真ん中には湖、そして4つのスタジアムがあります。スタジアムはそれぞれ火山のようにつくりました。この中にバスケ用のコートやプールなどスポーツ用の大きな会場があります。私たちはランドマークをつくることはしないで、公園の中に消えていくような建物をつくることにしました。火山の穴が入口になっています。てっぺんのところには公園のような空間をつくりました。これを丘や山と同じように皆さんが上り下りできるようになっています。皆さんが来ても建物を見ることができない。建物をまさに体験として経験することしかできません。皆さんがスポーツをしていなくても、スタジアムで楽しく過ごせるような場所にしたいと思ったのです。外から見たら何も見えない、完全に存在を消し去っています。スタジアムの外だったら、結局は屋根しか見えていない。そしてこの屋根は座席にかぶさっているキャノピーとして、木々が覆っているかのようになっていますが、空に浮かぶ雲のように漂っているわけです。建築と自然は共存できるという非常に新しいコンセプトでしたが、これを極限まで追求しました。現在工事中です。

2008年にはご存知のように北京オリンピックが開かれました。そのときからスタジアムは非常に強烈で、しかもランドマークとしての建物になりました。けれどもゲームが終わった後、つまりオリンピックが終わった後、結局は巨大なゴミとなりました。これからは大会期間だけではなく、日々市民がどのようにそこを使うことができるのかを考えるべきだと思っています。

◆建物を宙に浮かせる

建物を宙に浮かせる、漂わせることができると考えています。ロサンゼルスのジョージ・ルーカスミュージアムは現在建設中です。コンペで私たちが選ばれました。ここをミュージアムにとどめないで、さまざまな想像をかきたてるような場所にしたいと考えました。展示室全体を宙に浮かせて地表と切り離しました。建物を宙に浮かせることで、地面は公園やパブリックスペースとして使える場所がたくさんでき、建物の上もパブリックスペースにすることができました。そして建物を宙に浮かせることで大きなアーチをつくることができた。これが同時に公園への入口になりました。ということで、この周囲にある建物自体が全部ミュージアムキャンパスのひとまとまりになって、全体への門戸としてミュージアム棟が機能することになりました。建物には穴が開けれられていて室内から空を見上げることができます。両側にはガラスのロビーがあります。左からは美術館に、右からはライブラリーや学習室にいくことができます。エレベーターで上層階に移動して展示室に行くことができます。

要するに空にのぼって行って、雲の中に入り込んでいくような感じです。空に浮かぶ雲と私たちは言いますが、雲は形がなく常に変化し続けています。だからこそ人間は空に浮かぶ雲を見るとたくさんのことを思い起こし、想像するのだと思うし、非常に神秘的なものとして捉えていると思います。それこそ私たちが求めているものだと思います。この建物で何故それをやったかというと、神秘的で謎めいている感覚を皆さんのためにつくりたかったのです。

◆新しいものと古いものを一緒に

3年ほど前の日本の岡崎でのプロジェクト。小さな家を幼稚園として使いたいと施主から言われました。施主は家を解体するかどうかの判断にせまられていました。

木の構造体はもとの家の柱と梁です。その上に白いエンベロープをつくっています。中に2階建ての建物があって、それが新しい建物の一部になっています。古い建物の屋根と新しい屋根の間に3階を設け、図書室にしました。こうすることで、コストを削減し、古い建材を使い回すだけではなくて、もともとあった建物からの思い出を残すこともできました。皆さんにとっては当たり前のことかもしれませんが、地鎮祭も行いました。中国ではしないので私にとってはとても新鮮で、こみ上げてくるものがありました。ここまで皆さんが土地に対してきちんと礼をつくしていることに感動しました。幼稚園の子どもたちも新しい建物の見学に来ました。

白い建物はテントのように見え、周囲の風景とはずいぶん違った様子です。窓はランダムに開けられています。特に法則性をもたせていないのは、中にある空間に結びつけてつくったからです。そして入口は洞窟やトンネルを彷彿させるようなもので、子どもたちを歓迎するためのものです。私は、新しいものと古いものがどうすれば一緒に生きていけるのか、暮らしていくことができるのかがとても大切だと思っています。新しい生き方、住まい方として。古いといっても実は文化財というほどの古さはありませんが、それなりの記憶や思い出があります。

だから私にとっては、建築の感情に語りかけてくる側面があるのだと思います。人の方が、建物よりももっと大事ではないか。最初の金魚のプロジェクトで申し上げた通りです。人が心の中でそして思いとして、感情として求めていることが重要ではないか。建築は、好奇心、想像力をすべて尊重しなければならないと思います。

北京で幼稚園が完成間近です。非常に似た課題があります。

昔ながらの四合院を中心にした建物で3つの中庭があり、保存する必要がありました。私たちは古い建物のまわりに新しい平屋の建物をつくりました。2階建て、3階建てにはしたくなかったのです。低層の建物を追加したので、逆に屋根がとても広くなりました。新しい屋根の上につくった運動場に上がると、もともとあった古い建物が目に入ります。新しいものと古いものとはすごく違い、言語も色合いもすべてが違います。新しい建物は丸い中庭で形もまったく違います。けれど空間、場所としてのテイストや質はとても似通っています。古い中庭にいるときは、周りを見ても新しい建物は目に入りません。なぜかと言えば低層にしてあるからです。しかし上から見下ろすと、古い建物と新しい建物は、お互いにたわむれあっているのが見えます。

◆古い建物をめぐるプロジェクト

かつてヨーロッパで最も長いといわれた大きな倉庫がロッテルダムにあります。この倉庫は戦時中につくられ、戦後にはヨーロッパからの移民がアメリカに向けて出航する船の出発点となっていました。この倉庫を移民についてのミュージアムにしたいというプロジェクトでした。なぜかというと、今ヨーロッパでは移民が非常に大きな問題になっているからです。古い建物はもちろん残したいと思いました。私たちは古い建物を貫くような竜巻を挿入する提案をしました。倉庫は非常にかっちりとして、強力なものです。竜巻をつくるということは、中にいる人たちを外に引っ張って屋根の上にもあげることができる、という考えでした。私が思い描いていた竜巻は、2つの螺旋を階段としてかみ合わせたものです。1つの螺旋階段を使って屋根の上に上って、自然や周りの景色を見て、もう1つの螺旋階段を使って下に降りることができます。竜巻はコンクリート製で非常にヘビーで重量感があり、建物の中央を貫いています。宙に浮くようになっているので、皆さんは空を飛んでいるかのような感覚をもつでしょう。

古い建物には秩序、制限、ここまでだという境界線がありました。けれど新しい命、生き方がこういったものを貫いて空の向こうまで突き抜けていくことができる、まさに新天地を求めていた移民のためのメタファーだと思っています。彼等が大きな勇気を持っていたということをここで見せています。

◆水に反射する景色

私たちは越後妻有の「大地の芸術祭」に招かれました。渓谷に750メートルの長さのトンネルがありました。中を通るのにもかなりの時間がかかります。トンネルの先端まで進むと、その先にある渓谷を見ることができます。まわりの山はそびえ立っています。私たちは依頼を受け、この入口にビジターセンターをつくりました。そして私たちはトンネルの先端に、この山脈に流れる水を引き込み、トンネルの半円が真円になるように、水の鏡として景色を反対につなげました。緑や自然をトンネルの中に取り込んだのです。実際に水の上を歩いてここに辿り着くので、水の流れる音も楽しみながら来ることができます。

私にとってやりがいのある、興味深いプロジェクトでした。私たちは決して何かを設計し、つくったわけではありません。しかし、ここで新しい環境をつくりました。それは自然そのもの、そしてその自然を発展させたものでした。私たちは、川は外から見ます。山を歩くと山を見ています。しかしこのような景色は、まさにトンネルの中でしか見えません。まったく新しい見方で自然を楽しむことができます。私はこれがまさに、人間と自然の感情のつながりだと思っています。

建築は決して機能性を満たすだけであってはならないと思っています。単に形をつくるとか、素材を使うだけでなく、何か精神的な要素がなければならない。そして人間の心に訴えるものではならないと思っています。

私からは以上です。

マー・ヤンソン(馬岩松/Ma Yansong)

1975年 中国、北京生まれ。北京建設工科大学(現:北京建築大学)卒業

2001年 AIA先端建築研究スカラシップを得てイエール大学入学

2002年 イエール大学卒業

2004年 MADアーキテクツを北京に設立

2006年 ニューヨークのアーキテクチュア・リーグよりヤング・アーキテクツ賞、イエール大学よりサミュエルJ.フォゲルソン賞

2008年 「ICON」誌より20人の最も影響力のある建築家に選出される

2010年 中国初のRIBA名誉会員に選ばれる