コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

アイカグループは、国内外グループ各社の「コーポレート・ガバナンスの強化」を通じて、企業価値および株主共同の利益の確保・向上を図りたいと考えています。

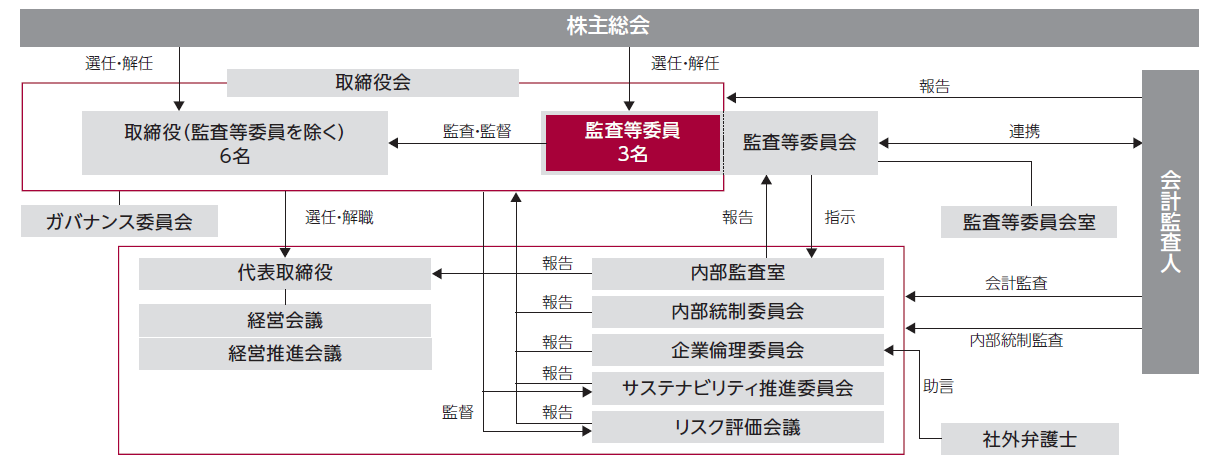

当社は監査等委員会設置会社を選択しています。監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性および妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。

企業統治の体制および内部統制の仕組み(2025年6月24日現在)

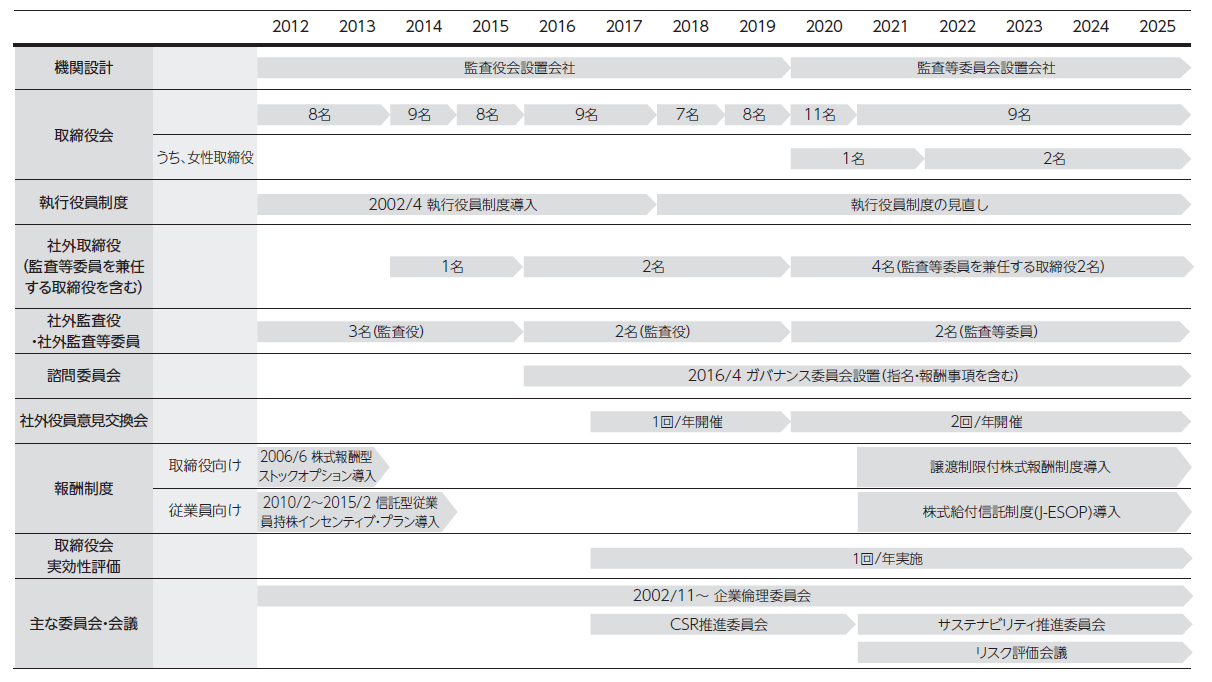

コーポレートガバナンス強化のあゆみ

取締役会の実効性

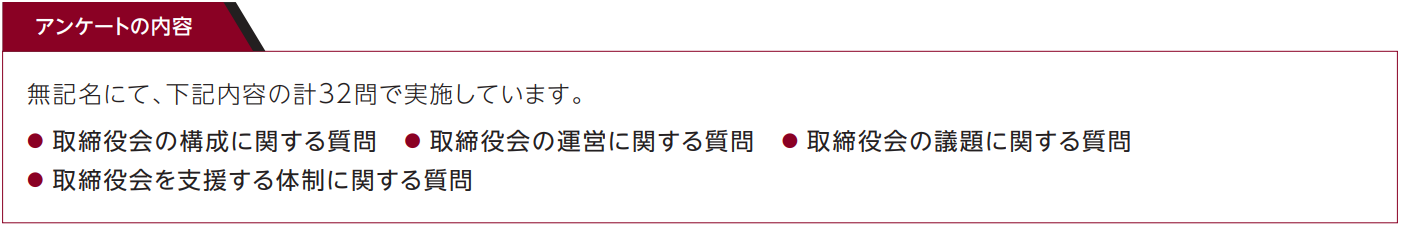

当社では、取締役会の実効性を検証すべく、毎年すべての取締役(監査等委員である取締役を含む)に対して取締役会の構成、運営および議題ならびに取締役会を支える体制に関するアンケートを実施し、それらの結果に基づき、取締役会の実効性の評価を行っています。

2025年2月に実施したアンケートの結果は、前年同様、すべての項目において課題(3名以上の取締役が「不十分または不適切」と回答した項目)と判定した項目はなく、ほぼ「適切または一応適切」の回答が得られ、当社の取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

2024年度 実効性の向上に向けた取り組み

| 取り組み | 状況 |

|---|---|

| 議題周知のため、議題案内の早期化(開催4日前から5日前へ) | 開催5日前の案内を実施 |

| 資料配布開催3日前厳守(ただし、人事異動、適時開示案件等は除く) | 開催3日前厳守できず、取り組みを継続 |

| 経営陣幹部解任要件案を含めた具体的プロセスの検討 | 解任プロセス/要件をガバナンス委員会にて検討し、決定 |

取締役会のトレーニング方針

新任社外取締役については、就任時に当社および当社事業に関する理解を深めるために経営方針の説明を行っているほか、ショールームや工場の視察などを実施しています。また、就任後も必要に応じて事業理解を深めるために、国内外の拠点監査や視察の機会を提供しています。すべての取締役については、取締役に求められる役割と責務を十分に理解できる機会を提供し、就任後においても外部講師を招いての「取締役セミナー」を定期的に開催するなど必要知識の更新に努めています。

トレーニングの実施内容はガバナンス委員会にて報告し、委員会からの助言も参考に、これらの対応が適切にとられているか否か確認しています。

2024年度 取締役セミナー

2024年度の取締役セミナーは、鈴木隆臣弁護士(石原総合法律事務所)を講師として招き、「経営者に問われるリスクマネジメント」をテーマに開催しました。

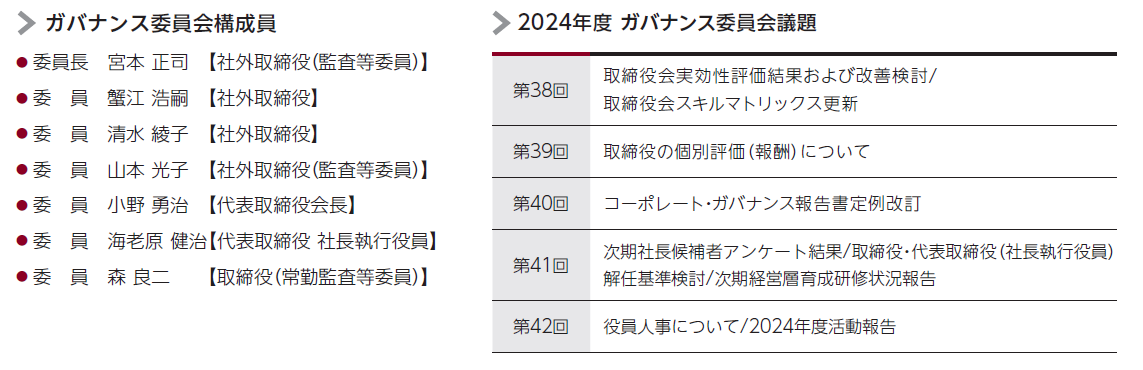

ガバナンス委員会

2016年4月より取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役(4名のうち2名は監査等委員である取締役)を主な構成員とする「ガバナンス委員会」を設置し、経営陣の指名・報酬を含めたガバナンスに関わる重要事項を審議し、企業の持続的な成長と統治機能のさらなる充実を目指しています。2024年度は、5回開催しました。監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会とガバナンス委員会の内容重複がないこと、また、監査等委員会による意見陳述権行使のため、ガバナンス委員会での審議内容を監査等委員会でも共有することで両委員会の役割分担を図っています。

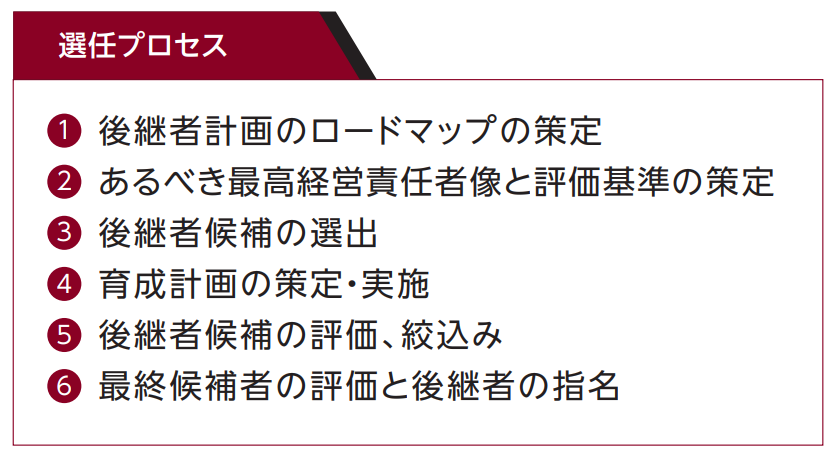

最高経営責任者の後継者計画(プロセス)

当社は、最高経営責任者の後継者計画に関して、後継者育成をアイカ工業㈱およびアイカグループの持続的成長を支える重要事項と捉え、経営者としての資質や役員として求められる人物像などの要件や評価基準を明確にして、適切な部署への配属、必要な業務の経験、外部研修の機会を通じて、当社の最高経営責任者として相応しい能力と資質を備えた後継者の育成を図っています。

一定数の後継者候補を選抜し、要件および評価基準への適合性評価をはじめ、多面的な人材評価や業績評価を年度ごとに行います。ガバナンス委員会は、各後継者候補の人材評価結果・業績評価結果に加え、配属、業務経験、外部研修の受講結果などの情報提供を受け、後継者候補に対する育成計画の妥当性をモニタリングします。また、すべての取締役を対象に、最高経営責任者として適任と思われる人物を選ぶアンケートを毎年実施し、結果を後継者候補の見直しに反映しています。

会議体とその役割

| 会議体 | 構成員 | 役割 |

|---|---|---|

| 取締役会 | 社内取締役および社外取締役 | ・執行部門の選解任、取締役候補者の指名 ・最高経営責任者の後継者計画の監督 |

|

ガバナンス委員会 |

社外取締役、代表取締役会長、 代表取締役 社長執行役員、常勤監査等委員 |

・経営陣幹部※、執行役員の選解任案の検討 ・最高経営責任者の後継者計画の運用管理 |

※取締役(社外取締役除く)、監査等委員である取締役(社外監査等委員除く)

取締役報酬

当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である「月額基本報酬」と、業績に応じて変動する「業績連動報酬」および「株式報酬」で構成されています。また、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、月額基本報酬のみで構成されています。

取締役の報酬などの額

|

区分 |

報酬などの総額 (百万円) | 報酬などの種類別の総額(百万円) |

対象となる役員の員数(人) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬※ | |||

| 取締役(監査等委員を除く) 〈うち社外取締役〉 |

211 〈16〉 |

142 〈16〉 |

54 | 13 | 6 〈2〉 |

| 取締役(監査等委員) 〈うち社外取締役〉 |

40 〈17〉 |

40 |

― | ― | 3 〈2〉 |

※ 譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しています。

基本報酬

取締役の基本報酬は月例の定額報酬であり、役職ごとの基準額をベースに、外部公表されている他社の水準や会社の業績などを勘案し決定しています。

業績連動報酬

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する業績連動報酬は、各事業年度の業績などが確定した時点で、個別評価(S、A、B、C、Dの5段階)し、役職ごとの基準額をベースに個別報酬の額を決定し年1回支給しています。個別評価は、連結・個別の売上高・利益(営業利益など)の伸び率、期首予算に対する達成率、担当業務の評価、中期経営計画進捗状況(温室効果ガス削減率およびエンゲージメントスコアを含む)などを勘案し決定しています。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、加えて、中長期的な企業価値の向上ならびにマテリアリティとの連動に最も適切な指標であると判断したためです。また、業績連動報酬の報酬総額に対する構成比率は15%から20%を目安に役割・役職・役位に応じて決定しています。業績連動報酬の報酬総額に対する2024年度における構成比率は、上記指標の達成状況を総合的に勘案し25.5%となっています。なお、2025年度以降、業績連動報酬の報酬総額に対する構成比率は50%を目安に引き上げることを決定しています。

株式報酬

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的に、年1回、役職ごとの基準額をベースに会社の業績などを勘案して対象取締役に付与しています。株式報酬は譲渡制限付株式とし、役職ごとの基準付与数をベースに、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬総額に対する構成比率15%を目安に会社の業績などを勘案し決定します。

<取締役の評価>

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の個別評価は、代表取締役会長 小野勇治および代表取締役社長執行役員 海老原健治が評価基準に則り検討を行った上で、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成し、取締役会の授権を受けたガバナンス委員会において個別評価を決定しています。代表取締役会長および代表取締役 社長執行役員の評価においても同様にガバナンス委員会に提出され、評価プロセスや評価に対する考え方を確認することで、客観性や公正性を担保し、取締役会の授権を受けたガバナンス委員会で決定しています。

<役員報酬の決定方法>

取締役の報酬については、プロセスの客観性と透明性を確保するため、株主総会の決議により決定された報酬総額の上限額の範囲内、かつ、代表取締役会長 小野勇治および代表取締役 社長執行役員 海老原健治が算定方法に則り検討を行った上で、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成し、取締役会の授権を受けたガバナンス委員会がその検討内容を踏まえ、取締役の個人別の報酬等を決定しています。

<役員の報酬などの額の決定過程における活動内容>

役員の報酬などの決定過程においては、社外取締役を中心に構成し、取締役会の授権を受けたガバナンス委員会において会社業績と担当業務業績との割合や評価ランクと増減率との関係などについて、成果および責任・客観性・透明性を高めるため意見交換を行い、決定しています。

政策保有株式

当社は、取引先との関係の構築・強化や業務提携などの観点から当社の企業価値の向上に資すると判断する場合、当該取引先などの株式を取得し、保有しています。しかしながら、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを取締役会で定期的に検討し、保有意義が少ない株式については削減・売却を進め、原則、政策保有株式を縮減することを基本方針としています。その方針のもと、年2回、取締役会において個別銘柄ごとに取引内容・取引金額・今後の取引方針などを確認し、保有意義の少ない株式については売却することとしています。なお、保有の妥当性が認められる場合にも、縮減の基本方針に則し、資本政策や市場環境などを考慮の上、全部または一部を売却することがあります。

政策保有株式の議決権行使については、保有先および当社双方の企業価値向上に資するかどうか、株主価値の毀損があるかなどを総合的に勘案し行使しています。また、業績の長期低迷、重大なコンプライアンス違反の発生などの要注意事象がある場合、十分な調査・情報収集を行い、議案に対する賛否を判断しています。

政策保有株式に関する検証の概要

当社は、政策保有株式として保有する全株式を対象として、保有株式状況、取得金額、取引内容、取引金額の推移、必要資本に対するリターン(株式保有先企業との取引による単年度の収益や受取配当金など)が目安とする資本コストを上回っているか、および今後の取引方針などを踏まえ、総合的な保有意義の検証を行っています。

2024年度実績

上記の検証の結果、定量的な判定においては、社数ベースで9割以上の上場株式が目標とする資本コストを上回っていました。一方、株式保有による事業の安定継続化や取引拡大の目的が希薄化していると定性的に判断した2銘柄については市場環境を考慮した上で2025年3月末までに売却しました。その結果、連結純資産比率は2025年3月末時点で9.26%となりました。(2024年3月末時点:9.77%)

今後も、保有意義が小さいと判断した銘柄については、速やかに売却を進めます。

内部統制活動

アイカグループは、会社法に従い、取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、取締役会の監督機能、リスク管理体制、コンプライアンスの実効性を高めるための仕組みづくりなどの強化を図っています。内部監査室は、内部監査規程に基づき実施する定期的な監査や関係部署へのヒアリングを通じてこれらの整備・運用状況を把握し、内部統制システムが有効であることを確認しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に対応するため、「内部統制委員会」を設置し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価することにより、財務報告の信頼性の維持・向上を図っています。

毎年、内部統制委員会にて金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の報告、およびこれに基づく内部統制報告の承認、ならびに当期の活動計画の承認を得ています。

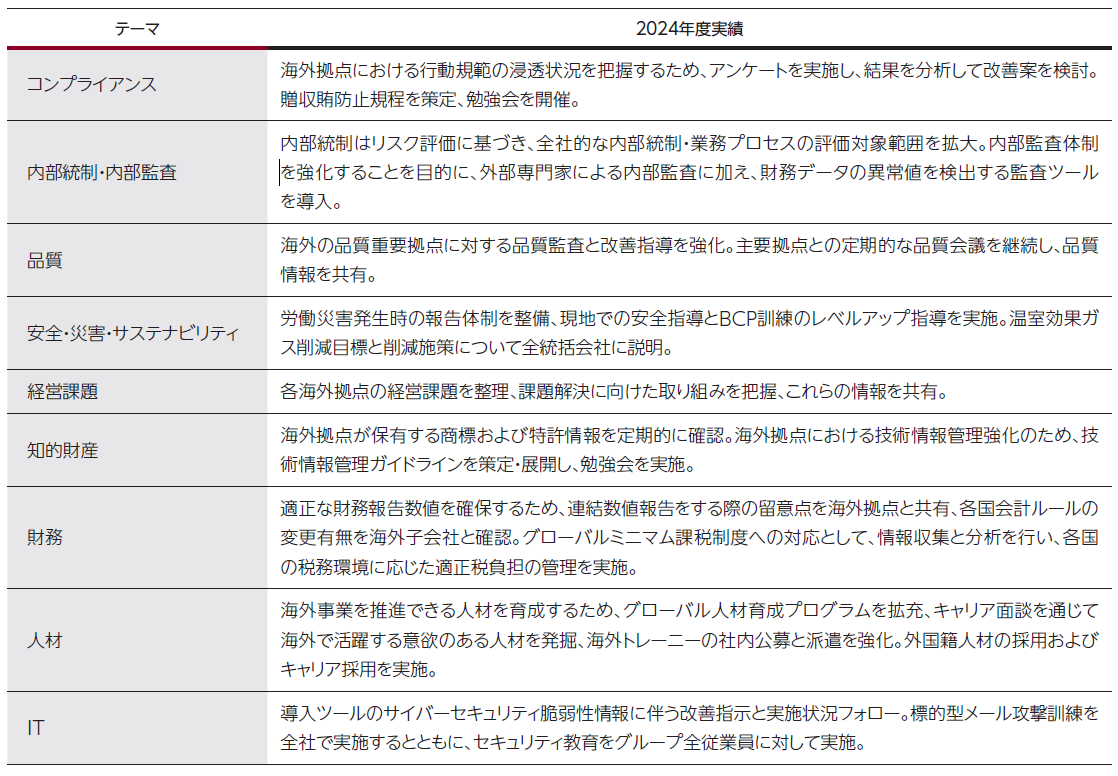

海外グループ会社のガバナンス強化

当社は、この十数年の間にM&Aなどを通じてアジアを中心に事業領域を拡大し、現在40を超える海外連結子会社を保有しています。それぞれの国において法制度や商習慣、経済環境の違いなどを有する中、海外のガバナンス体制を構築するため、2020年度より「海外グループガバナンス委員会」を設置しています。

本委員会は、海外企画部・法務部・内部監査室・財務統括部・人事部・品質保証部・サステナビリティ推進部・経営企画部・情報システム部・開発企画室・海外事業統括会社が参加しており、重要度の高いテーマに対して策定したアクションプランに沿ってPDCAを回し、活動状況を定期的に取締役会へ報告しています。本委員会が主体となり、海外関係会社を含めたグループとしての企業価値向上につながるガバナンス体制の構築を図り、実効性のあるグループ統制の強化を推進しています。また、2025年4月に設立された海外事業カンパニーと協力することにより、アイカグループガバナンス体制のさらなる向上に努めます。