リスクマネジメント

リスクマネジメントに関する基本的な考え方

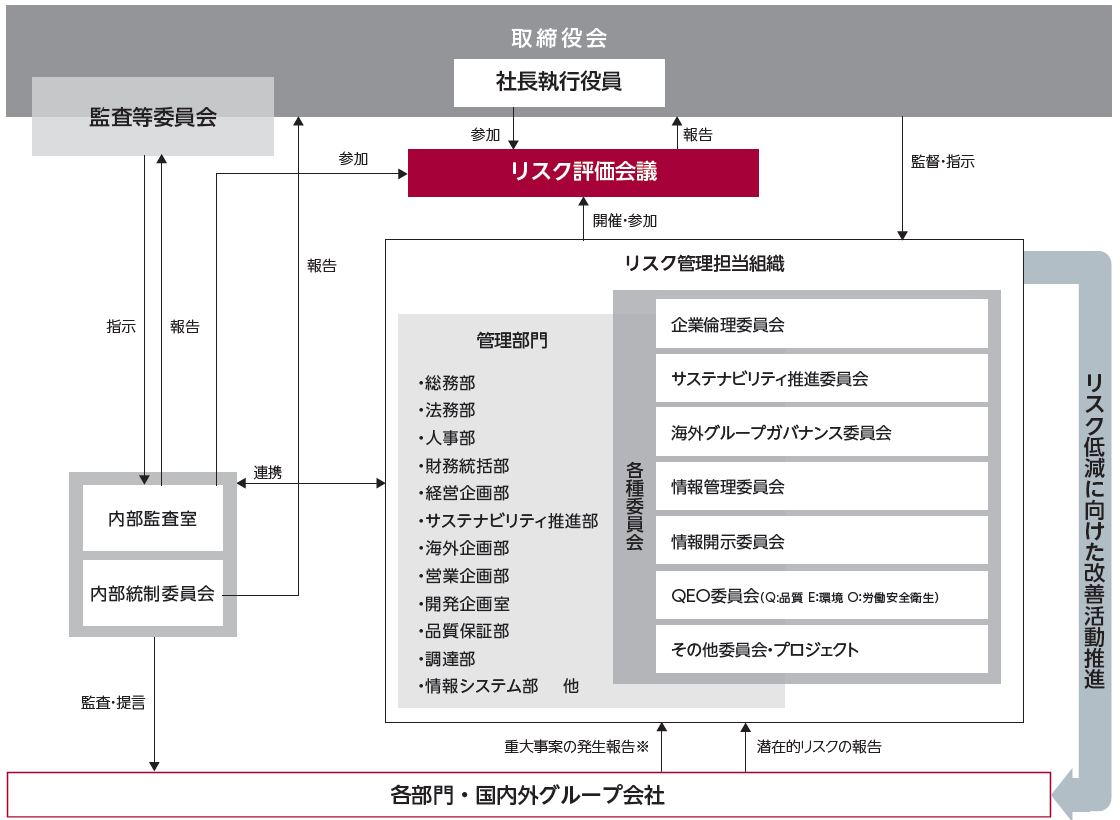

当社は、不測の事態による損失の軽減を図るため、社長執行役員およびリスク管理を担当する組織の責任者が参加する「リスク評価会議」を設置しています。グループ会社を含めた全社的なリスク調査を年に一度実施し、各社・各部門から報告されたリスクの発生可能性や影響度の大きさなどの妥当性をリスク評価会議で審議するとともに、各リスクに対する管理状況の確認を行っています。特定された重大なリスクは、取締役会での審議を経て「事業等のリスク」として公表しています。

2024年度からは、リスクマネジメントに関する取り組みの重要度に鑑み、リスク評価会議の事務局を「リスク評価分科会」として組成し、社長執行役員が委員長を務める「サステナビリティ推進委員会」の内部に設置しました。

当社のリスク管理体制(2025年9月現在)

- 重大事案発生時の報告ルールとして、内部通報制度(コンプライアンス問題を企業倫理委員会の窓へ報告)と、当社独自の報告ルール(危機的事案を迅速に会長および社長へ報告)の2つを規程しています。

危機管理規程

当社は、アイカ工業㈱およびグループ各社が経営上の危機に直面したときの対応について「危機管理規程」に定めています。基本方針に「1.従業員およびその家族の安全確保」「2.社会的・経済的な影響の軽減」「3.顧客への製品供給責任の遂行」「4.地域への支援」を掲げ、危機の範囲、危機が発生した際の報告ルール、危機対策本部の設置などを定め、危機発生時に迅速かつ適切な対応を行えるよう整備するとともに被害の最小化を図っています。またリスクの高まっている大規模地震(南海トラフ地震など)を想定し、関係規定である「地震防災規程」を見直し、行政機関から発表される地震関連情報に基づいて迅速かつ適切な防災対策を講じる体制を構築しています。

危機管理関係規程など

| 規程名称 | 内容 |

|---|---|

| 地震防災規程 | 地震災害時の対応について |

| 風水害防災規程 | 風水害時の対応について |

| 製品安全管理規程 | 事故が発生した場合の製品苦情への対応について |

| MS緊急対応規定 | 工場火災や環境問題発生時の対応について |

| 情報管理規程 | 機密情報漏洩時の対応について |

BCP(事業継続計画)

当社は、大規模災害や事故などの緊急事態が発生した際に、重要な事業を中断させないこと、また万一、事業活動が中断した場合においても残存する能力で目標復旧時間までに重要な事業を再開できる体制を整えることを目的として、サステナビリティ推進委員会の傘下に「BCP分科会」を設置しています。本分科会を中心に防災対策の強化を図り、BCP策定やその見直しに取り組んでいます。M&Aなどで加わった拠点においても順次BCPを策定し、策定済みの全拠点において年に1回以上のBCP訓練を実施しています。BCP訓練では、災害シナリオを具体的に想定し、一人ひとりが自身の役割や必要な力量、課題点などを再認識するとともに、有事の際により早く生産復旧できる体制構築に努めています。2024年度は、8月に発生した宮崎県沖地震において「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されたことを受け、社長執行役員をトップとする中央防災対策本部を立ち上げました。これにより、全社的な情報収集および必要な対応を実施するとともに、大地震発生時の行動計画を改めて確認しました。

また、「平成30年7月豪雨」による当社広島工場の浸水被害を教訓に、ハザードマップから水害リスクが高いと想定される国内4拠点(アイカ工業㈱名古屋工場・甚目寺工場・広島工場、アイカテック建材㈱名古屋工場)においては水害を想定した訓練も実施しています。

広島水害について

「平成30年7月豪雨」により、当社広島工場が甚大な浸水被害を受けました。この災害に対して従業員の安否確認に始まり、原材料供給元やお客さまに係る情報収集など、事前に定めたBCP計画書・初動リストに基づき、当社社長指示のもと従業員全員が復旧に全力を注ぎました。その結果、7月6~7日の浸水被害から2週間後の7月21日には、一部製品の生産を再開し、約2ヶ月後の9月3日からは、その他品種でもほぼ全面的に生産が再開しました。また、被害については保険を付保しており、業績への影響は最小限にとどめることができました。

-

2018年7月7日撮影

浸水の様子 -

2018年7月12日撮影

水が引いた後の倉庫の様子

保安防災

アイカグループでは、多くの危険物を原料として、あるいは補助的に使用して有用な製品を生み出しています。危険物は取り扱いを誤ると大きな事故を引き起こし、従業員の健康や生産設備の機能、地域社会へ深刻な影響をもたらします。

各生産拠点において地域の消防署と連携して防災訓練を実施しています。

M&Aにおけるリスク管理(デューデリジェンス)

アイカグループは、事業拡大や収益性向上の有効な手段としてM&Aを積極的に活用しています。しかし、買収先によっては期待した利益やシナジーが得られず、業績に影響を及ぼすリスクも存在します。当社はこうしたリスクを最小限に抑えるため、社長執行役員・担当執行役員のもと、経営企画・法務・財務を中心に必要な専門部署を組み入れたプロジェクト体制を構築し、経営方針・組織・文化、財務税務、法務、コンプライアンス、人事労務、知的財産、環境などを幅広く検証し、生産・技術・販売面でのシナジーや成長戦略の妥当性も勘案した上で、適切なデューデリジェンスを実施し、持続的な企業価値向上につなげています。

情報セキュリティ

アイカグループは、お客さまの情報はもちろんのこと、各社の情報資産を事故・災害・犯罪・サイバー攻撃などの脅威から守り、お客さまならびに社会の信頼に応え、事業継続リスク、法的リスク、風評リスクなどを軽減すべく、「情報セキュリティ基本方針」に基づき情報セキュリティに取り組んでいます。

情報セキュリティ基本方針

第1条

アイカグループは、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

第2条

アイカグループは、情報セキュリティの維持向上のため、アイカ工業㈱に「情報管理委員会」を設置し、グループ各社においても適切な情報セキュリティ対策を講じます。

第3条

アイカグループ従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術の習得に努めるとともに、各社の情報資産に細心の注意を払い、情報セキュリティの脅威や違反が生じたときは速やかに経営陣に報告します。

第4条

アイカグループは、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守します。

第5条

アイカグループは、情報資産に係る不正アクセス・破壊・情報漏えい・改ざん・サイバー攻撃などの事故を未然に防止するために必要な情報セキュリティ対策実施に努めます。

第6条

アイカグループは、全従業員に対して、情報セキュリティリテラシー向上を図るとともに、情報資産の適切な取り扱いおよび管理を実現するための教育実施に努めます。

第7条

アイカグループは、以上の取り組みを定期的に評価し、また見直すことにより、情報セキュリティマネジメントの継続的な改善に努めます。

第8条

アイカグループは、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

情報セキュリティ教育の実施

従業員のセキュリティ意識向上に向けて、ITセキュリティハンドブックを作成、配布。グループ各社も対象に含め、標的型攻撃を想定したメール訓練や、eラーニングによるセキュリティ教育を実施。

グループ各社との連携

グループ各社との情報交換の場として、年に2回「ITガバナンス会議」を開催。

サプライチェーンにおける取り組み

公開情報をもとに攻撃者視点での脆弱性を共有し、改善に向けた提言およびフォローを実施。

情報セキュリティのリスク評価とモニタリング

セキュリティレーティングサービスやASM(Attack Surface Management)を利用することにより、セキュリティリスクの数値化とモニタリングおよび改善を常時実施。